実売12000円ほどのポータブルキーボード ヤマハ PSS-A50を買ってしばらく経ったので使用感レビュー。MIDI OUT端子増設の話は後半。

どんな製品?

37鍵のポータブルキーボード。実売12000円ほど。

楽器練習のお供、DTM用のマスターキーボード、子供のおもちゃと何にでも変身できそうなポテンシャルの高さが魅力。

特にこのサイズでMIDI出力(USB)ができて単体でも音が出せる製品*1が長らく不在だったことも人気の秘訣だろう。しかもタッチレスポンス付きで強弱もつけれるときた。USB電源でも動くというモダンな仕様も嬉しい。

2019年11月の発売当初から品薄が続いていたが、2021年に入ってからは普通に買えるようになった。

ヤマハの製品情報ページも併せてご覧頂きたい。詳細な仕様は説明書のPDFを参照しよう。

各部触った感想

搭載されている機能については公式サイトやYouTubeに上がってる動画を参照したほうがわかりやすいと思う。ここでは個人的な感想に留める。

ちなみに私はこれを主にPCに繋いでDTM用のマスターキーボードとして使い、たまに膝の上に置いて弾いて遊んだり、寝る前にベッドの上で触ったりといった使い方をしている。鍵盤奏者ではないので演奏の技術はほぼ無いという前提で読んで頂ければ幸いだ。

鍵盤部

KORGのmicroKEYシリーズの鍵盤と比較すると、あちらは感触がフニャフニャだが、こちらはちゃんとした底打ち感があり、跳ね返りもちゃんとある。

Refaceシリーズと同じ鍵盤が12000円で使えるというだけで十分お買い得と言える。それくらい心地よい鍵盤なのだ。

内蔵スピーカー

音質は普通。小音量でも聞き取りやすい。流石にベースギターの音色で低音部を弾くと上澄みしか聴こえないが、このサイズにしてはかなり上出来だろう。ベースドラムがペチペチじゃなくちゃんとドンと聴こえるし必要十分。

音量は0(無音)から15の範囲で設定できる。音量1なら静かな部屋で自分一人だけ聴けるくらい。音量10ならリコーダーとか鍵盤ハーモニカとかと演奏できそうなくらい。

最大なら路上で演奏するのに使えるくらい大きい。

ヘッドホン出力

ホワイトノイズが少々多めに出る。ステレオのジャックだが音源はモノラル。

キーボードアンプに繋いで演奏……ギリできるかなあ?

音色+音質

余計なものをとことん省いた40音色(+ドラムキット2つ)。個人的にはエスニック系や和楽器系が無いのが残念。

シンセリードはSuperSaw系の割と今風な使いやすい音が2つと、つまんないスクエアとソートゥースが入ってる。シンセパッドは3つあるが90年代っぽい感じ。それ以外の楽器はまんまPSRシリーズの音をガサガサに劣化させた感じの聞き慣れた音。

ROMは2MBもあるが少しカサカサした音質。叩く強さで変わるのは音量だけで、音の明るさは変化しない。また、音色ごとの音量のバラつきが酷く、切り替えの度にマスターボリュームを触らなくてはならない。

価格帯やサイズを考えればかなりよくできていると思う。「高品質なサウンド」と呼べるほどではないが、学芸会には十分使えるだろう。使う音色を絞れば大人のライブ演奏でもいける。

機能面

パネルで操作できる機能について。

モーションエフェクト

このボタンを押している間、選択したパターンでフィルター・ピッチ・モジュレーションのいずれかのパラメーターが動く。

ピッチベンドホイールなどの代わりとして搭載されている機能だが、使ってみると案外かっこいい。DSPが優秀なのかフィルターの効きも良い。

アルペジエーター

アルペジエーターのパターンは音色ごとに用意され、バリエーションも数個~20個ほどある。他の音色のパターンを適用することもできる。ダンスキットのドラムのパターンはなかなかかっこいい。

「演奏中のコードを判別するタイプのアレンジャー的な自動伴奏機能」かな?と思ったがどうやらそんな大層なものではなく、単純に押さえてる音を鳴らしているだけのようだ。

アルペジエーターで伴奏を鳴らしつつ、主旋律を弾くといった演奏はできない。ARP HOLDというボタンを使えばアルペジエーターが固定され、鍵盤でどのように演奏したとしてもアルペジエーターには反映されなくなるが、コードが変化するたびに押す必要があるわけで。

PSRシリーズで採用されている簡略化されたコードの押さえ方で鍵盤の左側一部だけでコードを指定する方式にしていればもっと使いやすかったかもしれない。

参考画像(PSR-E373取扱説明書より)

PSRシリーズにはこの他に、予めキー(調)を設定することでルート音を押さえるだけでコードの指定ができる「スマートコード」と呼ばれる機能があるようだ。PSS-E30にもあるらしい。

PSRシリーズにはこの他に、予めキー(調)を設定することでルート音を押さえるだけでコードの指定ができる「スマートコード」と呼ばれる機能があるようだ。PSS-E30にもあるらしい。

個人的には「最初は楽しいが使い所がよくわからない機能」という印象だ。

録音機能

テンポ/拍の概念があるタイプの録音。事前にテンポを設定、必要ならメトロノームを音にする。

ループもできるが、ちょうどいいタイミングでSTOPしなきゃいけないので少しむずかしい。楽器に不慣れな人が使いこなせる感じではない。

短いフレーズを忘れないように一時的に記憶させておく使い方ならアリ。録音したやつに合わせて演奏も頑張ればできる。

設定

設定の変更はSHIFT+鍵盤で行う。メニューに潜ったりせずにすぐ変更できるのが嬉しい。

なお、USBの抜き差しのタイミングなどで電源が失われると設定は初期化される。オートパワーオフ(後述)やローカルオフも初期設定に戻ってしまうのでDTM用鍵盤として使うには少々不便。

電源周りの仕様

単3電池4本かUSBからの給電で動く。 電池は公称18時間だが数時間しか持たなかった。電源OFFでも待機電力を食うのかも。

モバイルバッテリー

充電電池も使えるが、充電するたびに取り外すのが面倒なので小容量のスマホ用モバイルバッテリーを本体に貼り付けて使うのがおすすめ。

スマホの充電ほど電力を使わないので物によっては途中で供給が途絶えてしまう。イヤホンなど定電流デバイスの充電の対応を謳った製品なら問題ないかも。

ダイソーの500円のモバイルバッテリーとそれに付いてきたケーブルで問題なく使用できた。

オートパワーオフ

設定を変えない限りUSB接続時でもオートパワーオフする。あとUSB接続時であっても手動で電源を入れる必要がある。

そもそも長押しで電源オンなのが気に入らないのでトグルスイッチにしてほしかった。

MIDI音源として使う

USB MIDIはOUTだけでなくINもある。内蔵音源をシーケンスソフトから鳴らそう。

音色は残念ながらGeneral MIDI準拠ではないが、PC番号は近いものが割り当てられている。代理発音は無く、無い音色を指定すると無音になる。

パネル上でいじれないパラメーターもシーケンサーから叩けばちゃんと反映される。地味にMIDIインプリメンテーションチャートが公開されている。

16チャンネルのマルチティンバーかつ余裕の同時発音数32。沢山鳴らすとパート同士が干渉しないように工夫するのが難しい。16ch/32音使い切るよりも(パンポットもEQも無いので)ミキシングが難しすぎて使用者が音を上げる方が先だ。

ドラムは10ch固定?ドラムのチャンネルを増やす方法は不明。

せっかくなので1曲打ち込んでみた。TVアニメ ネコぱらのOPの「Shiny Happy Days」をお借りした。

同じスクエアリード音色でもポルタメントを使ったり、コーラスやフィルターを使うなどして同化しないよう工夫したりした。まあ難しいね。リバースシンバルすら無いのもつらい。あとチャンネル1でピアノ鳴らすと音デカい気がする。

MIDIシーケンスは90KBと若干大きめになってしまった。無駄にPPQが480あったり、パッドをExpressionでダッキングしてるからだろうか。

リバーブとコーラス、フィルターは使えるので考え方次第じゃMSGSよりも表現力があるかも?

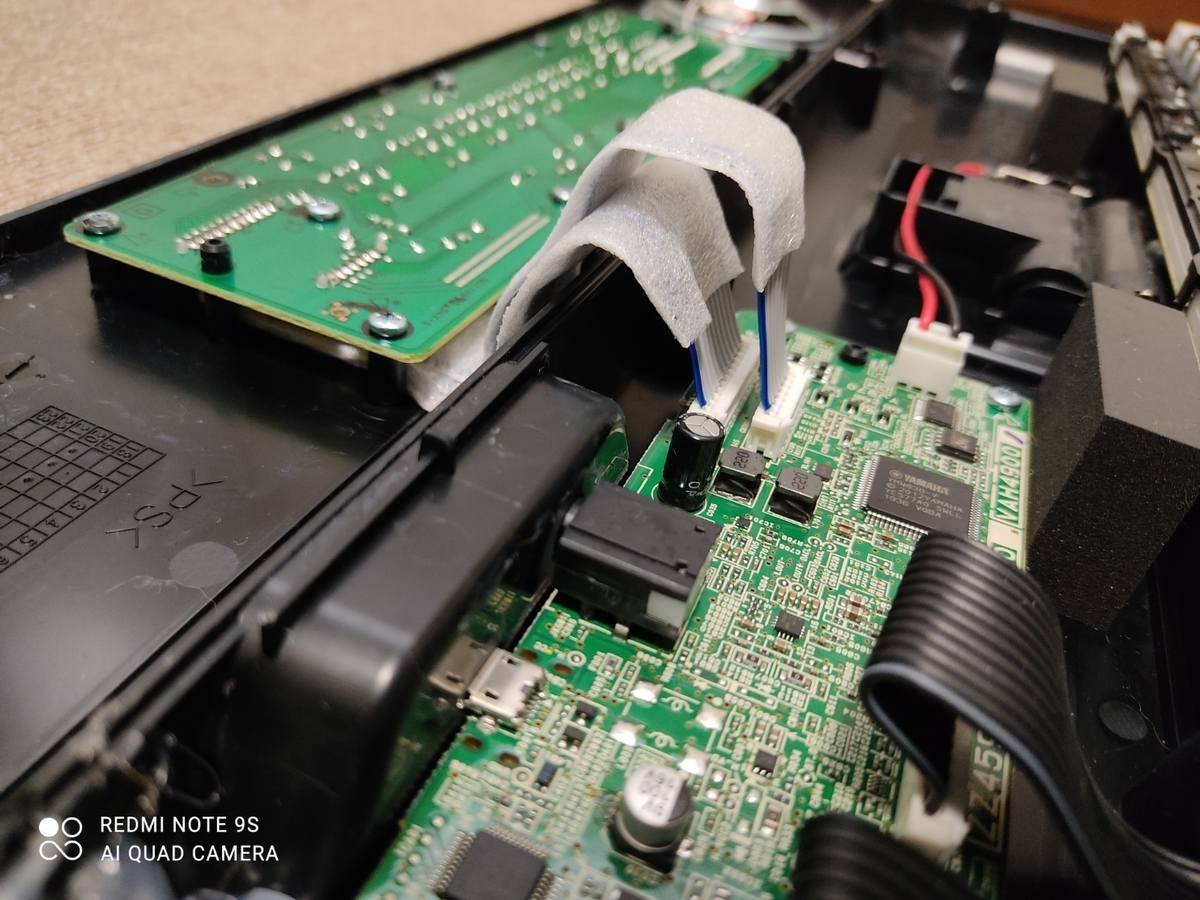

分解画像

スピーカー用に部屋が分かれているわけではないが案外まともな音がする。鍵盤部は普通に外とつながっているし、対策してあげるともう少し音が良くなるかも。

スピーカー用に部屋が分かれているわけではないが案外まともな音がする。鍵盤部は普通に外とつながっているし、対策してあげるともう少し音が良くなるかも。

内部はとても広い。パネルの左側(ロゴが書いてあるあたり)の裏は特に何も無く表面は平らなので、ドリルで穴をあけるだけでボタンやノブを追加できそうだ。

内部はとても広い。パネルの左側(ロゴが書いてあるあたり)の裏は特に何も無く表面は平らなので、ドリルで穴をあけるだけでボタンやノブを追加できそうだ。

ダイソーのモバイルバッテリーとM5Stackを雑に置いてみた。これでもちゃんと蓋が閉まる。

ダイソーのモバイルバッテリーとM5Stackを雑に置いてみた。これでもちゃんと蓋が閉まる。

MIDI OUT端子増設

本機はUSB接続でMIDIをやりとりする。昔ながらの5pin DINのMIDI端子は付いていない。昔の音源モジュールや自作ハードなどをこれの鍵盤で鳴らそうと思うとパソコンかUSB MIDIをMIDIにする変換器(一般に流通していない)を使う必要が出てくる。

せっかくの取り回しやすくていい感じの鍵盤がこれではもったいないので、5pin DINのMIDI OUTジャックを増設することにした。

メインLSIのYMW-830のUART入出力をUSB対応のマイコンチップでUSB MIDIに変換しているので簡単に信号を横取りできると確信していたが、想像以上に簡単だった。

なお、改造はメーカーサポートが一切受けられなくなるだけでなく、故障や性能の低下などの危険もあるので覚悟の上行うこと。この記事見ながらやって壊しても知りません。

信号の取り出し

CMOSレベル(3.3V)のMIDI入出力が空きランドにそのまま出てるのでこちらに結線するだけでとりあえずMIDI出力は得られる。

ピンアサインは次の通り。GNDや5V(必要な場合だけ)の取り出し位置も画像に書いておいた。

1 MIDI IN

2 MIDI OUT

3 3.3V

4 不明

形から察するにFPCのコネクタを実装する場所のようだが、この位置ではネジと干渉してしまうし、ピンアサインもGNDがなく奇妙だ。サブ基板やパネルマウントのコネクタを付ける用では無いのか。

コネクタの取り付け

コネクタの取り付けには筐体加工が伴う。曲面になっているのでパネルマウントのDINジャックを付けるのは難しいかもしれない。今回はパネル用でも基板用でもなく、ケーブル用のジャック(手元にこれしか無かった)をグルーガンで接着した。

DINジャックをそのままつけるとどうしてもダサくなる。小さめのコネクタなら元々の端子部に収まるだろうから、そこから変換アダプタでDINにするのもいいだろう。

ちなみにmicroUSBのIDピンはN/Cになっているので、こちらにMIDI OUTを引き出せば筐体を加工する必要は無くなる(要検証)。

結線

次の通り結線した。手持ちのいくつかの機器で試したが、KORG i3(1993)だけ正しく動作しなかった。

基板側 - 5ピンDINジャック

[OUT] - [5]

[3.3V] - [4]

[GND] - [2]

回路の保護や互換性の確保のために追加の回路が必要と考えられる。最低でも100Ωくらいの抵抗器を付けよう。

基板側 - 5ピンDINジャック

[OUT] - [5]

[3.3V] - 100Ω - [4]

[GND] - 100Ω - [2]

そのうちやりたいこと

改造してより便利・多用途に。

サスティンペダル端子増設(無理そう)

MIDI入力からCC64いじっても本体鍵盤の演奏には反映されない。

パネルのサスティンボタンはトグルになっていて、オンにしている間のキーオンにのみ反映される仕様だ。単純にこちらのボタンをペダルに接続しても思ったような挙動にはならない。

サスティンペダル用の空きランドなどは無さそうだし、例のMIDI入出力にマイコンを接続してどうにかするしかなさげ。

BLE MIDI

ノートパソコンやスマホに気軽に接続できると捗る。

nRF5xかESP32あたりを使ってやりたいね。ボタンを増設せずともSHIFT+何かを拾えばペアリング操作に使えそうだ。

スマホ/タブレットスタンド

BLE MIDI対応させるならスマホを置けるようになってると嬉しいかも。ワイヤーみたいな譜面台とそれを挿す穴でもいいんだけど。

充電式

二次電池と充放電回路を内蔵させて使いやすくする。ダイソーのモバイルバッテリーの中身をぶちこむだけでできそう。

元々の電池ボックスに14500のセルと充放電回路入れるだけなら本体無改造でできるだろう。

最後に

細部に気になる点が少しだけあるが、必要十分な基本性能と比較的手頃な価格帯、そして競合製品がほぼ存在しないという点で非常に満足している。

改造がしやすい余裕のある作りは次の改造プランが浮かんできて楽しい。新しい使い方を開拓しよう。